가설 공사에 이어 흙파기와 흙막이 공사를 통해 기초를 설치할 작업공간을 확보했다면 기초공사에 들어간다. 기초공사는 건축물 상부구조의 하중을 지반으로 전달하는 역할을 한다.

■ 기초공사

1. 기초공사 일반사항

기초는 기초부(푸팅)과 지정으로 나뉘는데, 우리가 흔히 아는 기초구조물을 푸팅이라고 한다. 하지만 이러한 기초부를 흙 위에 바로 설치하면 흙이 침하될 위험이 있기 때문에 설치되는 곳을 다지는데 이 부분을 지정이라고 한다. 즉 기초는 상부구조에 대한 하중을 전달하는 구조, 지정은 기초부 저면에 지지력을 확보하기 위한 부분이다. 지정은 크게 돌과 같은 재료를 깔아서 다지는 방법과 말뚝을 이용해서 다지는 방법으로 나뉜다. 대형 건축물의 경우에는 지정의 지지력이 중요하기 때문에 말뚝을 위주로 사용하지만 그럴 필요가 없는 비교적 작은 건축물이거나 콘크리트 등을 줄이고자 할 때는 돌을 사용하여 지정을 이용한다.

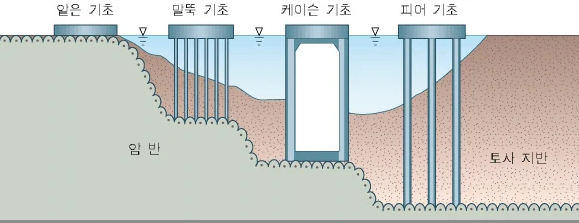

지정과 기초판으로 이루어진 기초는 그 구조에 따라서 나뉘는데, 어떻게 기초를 설치할 것인가 에 따라 구분된다.

1) 상부 기둥 1개에 기초판 1개를 받치는 것을 독립기초

2) 2개 이상의 기둥에 1개의 기초판을 연결하는 것을 복합기초

3) 벽으로 이루어진 경우 연속된 벽과 기둥을 따라 연속된 기초부를 연속기초(줄기초)

4) 건물하부 전체를 기초판으로 하는 것을 온통기초

당연히 기초의 물량이 많은 온통기초가 기초의 강도가 제일 크겠지만 물량 역시 많이 투입되어 경제성이 떨어질 수 있기 때문에 구조의 하중과 필요강도, 경제성에 따라 적절한 기초를 선택해야한다.

2. 지정의 종류

1) 보통지정

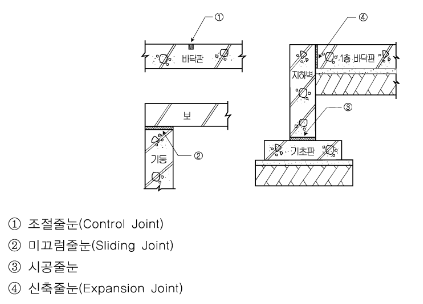

우선 돌과 같은 재료를 이용해서 다지는 방법을 보통지정이라고 한다. 그리고 보통지정의 종류(공법)는 재료에 따라 구분된다. 대표적으로 잡석지정이 있다. 지름 10~15cm 정도의 호박돌을 이용하는 방법으로 기초부의 전단력을 확보하기 위해 옆세워서 깐다. 그리고 호박돌 사이에는 사춤자갈(채워넣는 자갈)을 잡석의 30%정도 넣고 가장자리에서 중앙부로 다지며 밀실하게 만든다. 그 외에 모래지정, 자갈지정, 긴주춧돌 지정이 있다. 이렇게 돌을 이용하여 지정을 했는데 방수를 해야되거나 상부 기초부와 연결을 효율적으로 하기 위한 경우에는 콘크리트를 활용하여 잡석, 자갈 다짐 위에 5~6cm 편편히 치기도 하는데 이런 방법을 밑창 콘크리트 지정이라고 한다.

2) 말뚝

말뚝은 종류은 종류에 따라 설치방법과 길이, 지지력이 다르기 때문에 각각의 재료와 공법별의 특징을 정리했다. 그 전에 말뚝이 지지하는 방법에 대한 설명을 간단하게 하면, 말뚝을 경질지반까지 매입하여 지지하는 것을 지지말뚝, 지반과 말뚝의 마찰력으로 지지하는 것을 마찰말뚝 그리고 말뚝을 여러 개 박아 다지는 것을 다짐말뚝이라고 한다. 말뚝을 설치할 때는 동일 종류로만 해야하며, 시험을 거쳐 허용지지력을 산출한다.

말뚝의 종류에 따른 특징은 다음과 같다.

1) 나무말뚝 : 나무말뚝으로는 소나무, 잣나무와 같은 생나무를 사용하며 껍질을 벗기고 머리에는 철을 붙여서 사용한다. 그리고 나무의 경우 부패의 우려가 있기 때문에 상수면 이하로 박아주어야한다. 비교적 지지력이 약한 나무말뚝은 최대 10ton이며 길이는 7m 이하로 그리고 말뚝 사이의 거리는 직경의 2.5배 또는 60cm 이상 간격을 두고 타설한다.

2) 기성콘크리트말뚝 : 기성이란 공장에서 생산되었다는 것으로 품질과 규격이 일정하며 콘크리트 공사에서 다루었던 프리텐션 방식과 포스트텐션 방식이 있다. 철근을 6개 이상 사용하여 만들어진 기성콘크리트 말뚝(RC 말뚝)은 최대 50ton의 지지력을 발휘하며 길이는 직경의 45배 이하 또는 15m 이하로 그리고 말뚝 사이의 거리는 직경의 2.5배 또는 75cm 이상 간격을 두고 타설한다. 지름은 20~50cm으로 사용한다.

3) 강재말뚝 : 강재를 이용했기 때문에 지지력이 크고 콘크리트에 비해 중량이 가볍고 이음하기 쉬운 말뚝이다. 최대 100ton의 지지력을 발휘하며 길이는 70m 이하 그리고 말뚝 사이의 거리는 직경의 2배 이상 또는 75cm 이상으로 한다. 길이가 길어도 휨저항이 크기 때문에 깊은 기초에 사용한다. 하지만 단가가 비싸고, 부식에 약하기 때문에 이를 위해 에폭시 등을 이용해 도포하거나 시멘트 피복 등을 해야한다.

나무, 콘크리트, 강재 말뚝을 반입했다면 이제 흙에 말뚝을 박아야한다. 시공방법으로는 가장 단순한 타격공법, 디젤 해머, 드롭 해머 등을 이용해 땅 속에 박는데 진동과 소음이 크다. 그리고 진동공법은 Vibro-해머를 이용해서 상하로 진동을 일으키며 매입한다. 반면, 저소음 저진동 공법으로는 유압기계(유압Jack)을 이용하여 압입하는 방법으로 눌러서 넣는 방법이 있고, 미리 보링(스크류 오거, 회전식 기계 이용) = 구멍을 굴착하고 타입하는 프리보링 공법이 있다. 이때 물을 이용한 수사식 공법을 병용한다.

이렇게 말뚝을 반입해서 타설하는 방법이 있다면 현장에서 직접 말뚝을 만드는 방법이 있다. 현장에서 만드는 방법으로는 현장타설 콘크리트, 프리팩트 콘크리트 그리고 너무 커서 현장에서 만드는 대구경 현장 콘크리트가 있다.

4) 현장타설 콘크리트 말뚝(=제자리 콘크리트 말뚝) : 현장에서 만드는 말뚝으로, 철근을 4개 이상 사용하며 지지력이 제일 크다. 최대 900ton(보통은 200ton)의 지지력을 발휘하며 길이는 30~90m로 길이도 제일 길게 만들 수 있고 간격은 직경의 2배 이상 또는 직경+1m 이상으로 간격도 넓게 할 수 있다. 이러한 현장타설 콘크리트는 다양한 종류가 개발되었는데,

- Compressol Pile : 추를 사용하여 낙하시켜 천공하며 잡석과 콘크리트를 번갈아가며 투입하고 다지는 방법이다. 아무래도 추를 이용해서 박기 때문에 깊은 곳에서는 사용하지 못하는 짧은 말뚝이다.

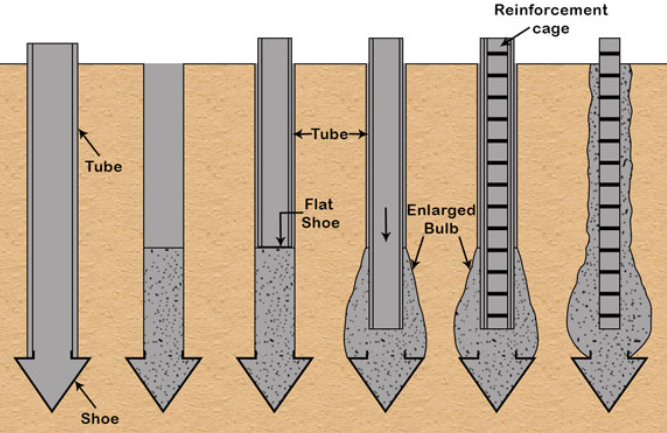

- Simplex Pile : 철관(중간에 공간이 있는)을 쳐서 박아 넣고 이 속에 콘크리트를 부어 넣고 중추로 다지면서 철관을 뽑아내는 방법이다.

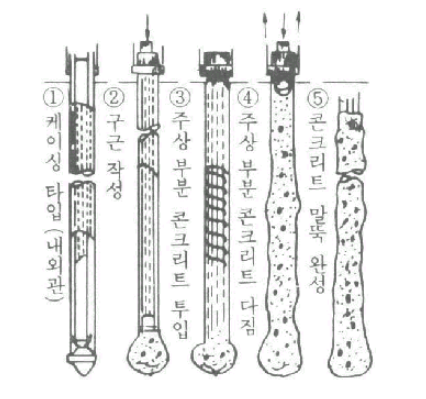

Simplex -> Pedestal Pile : 심플렉스 파일을 개량한 방법으로 지지력을 크게하기 위해서 말뚝 하부에 구근(동그란 뿌리)를 만드는 것으로 가장 대중적으로 사용된다. 하지만 구근을 형성하기 위해 콘크리를 많이 넣어야해서 콘크리트 손실이 크다.

- Raymond Pile : 철관이 땅속에 남은 Pile로 철관과 심대를 함께 박아넣고 심대를 빼고 그 부분에 콘크리트를 타설하는 방법이다.

- Franky Pile : 마개가 달린 외관을 사용하며 외관을 박은 후에 마개를 빼내고 콘크리트를 넣은 후 추로 다지는 방법이다. 이때 마개 대신에 나무말뚝을 사용하며 나무말뚝은 상수면 이하에 박히고 콘크리트를 붓기 때문에 합성말뚝을 만들 수도 있다.

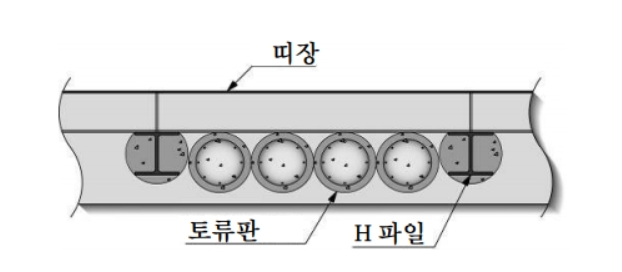

5) 프리팩트 파일(프리팩트 콘크리트 말뚝) : 그리고 현장에서 타설하는 프리팩트 파일도 있다. 프리팩트 파일도 현장 타설 콘크리트 말뚝으로 일반적인 특성은 같지만, 설치방법과 형태가 다르다. 이전에 흙막이 공사를 할 때에 연속벽체를 구성하는 방법으로, "프리팩트 파일 = 흙막이 + 기초" 두개의 역할을 한다. 그리고 콘크리트 공사를 할 때 다루었던 내용으로 프리팩트 콘크리트는 미리 골재를 넣은 후에 콘크리트를 붓는 방법이다.

- CIP(Cast in Place) 말뚝 : 어스 어거를 통해 구멍을 뚫어 파이프를 넣고 이후 내부를 철근과 자갈로 채운다. 그리고 이후에 파이프를 통해 모르타르를 채우며 만드는 것이다.

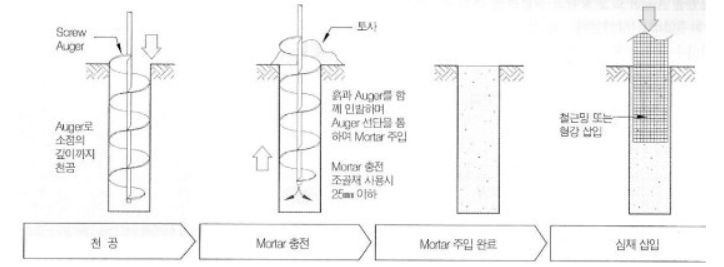

- PIP(Packed in Place) 말뚝 : 스크류 오거를 통해 구멍을 뚫은 후 흙을 끌어올리고 그 공간에 스크류 오거의 끝에서는 모르타르가 나와 채우며 말뚝을 형성하는 공법이다.

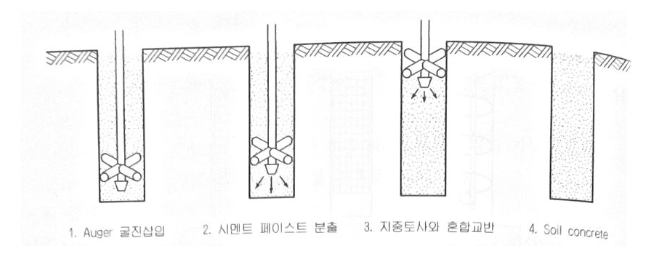

- MIP(Mixed in Place) 말뚝 : 파이프 끝에 커터를 통해 흙을 섞으면서 뚫고, 이후 다시 회전시키면 뺄때는 모르타르가 끝에서 분출된다. 그래서 흙과 모르타르가 섞으며 소일(soil) 콘크리트 말뚝을 만드는 방법이다.

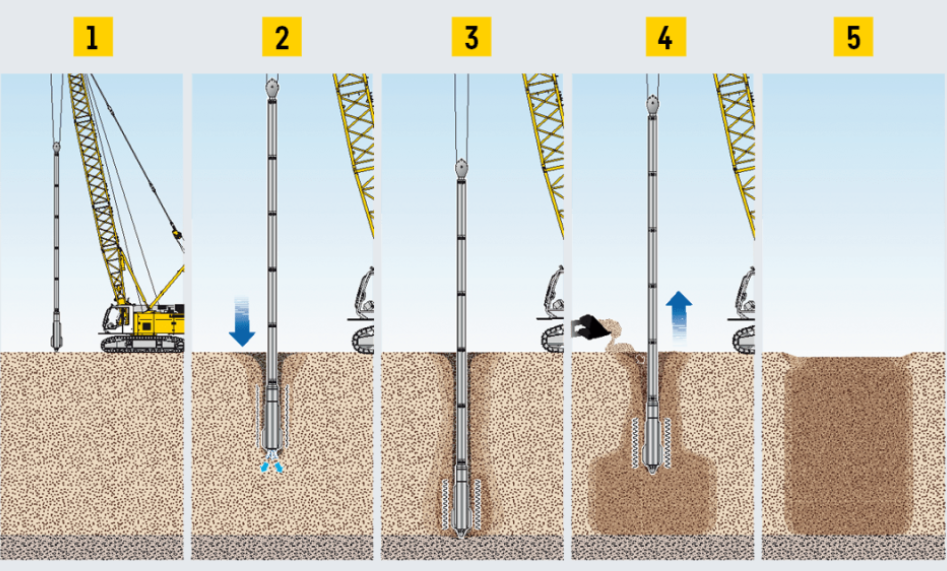

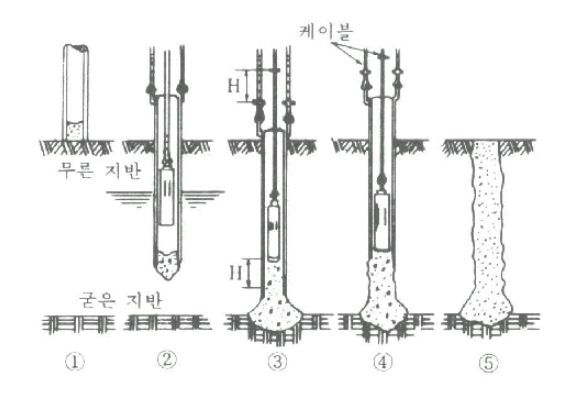

6) 대구경 말뚝 : 대구경 말뚝은 깊은 곳에 설치하는 말뚝으로, 설치방법에 따라 다양한 공법들이 있다.

- 베네토 공법 : 해머 그레이브로 굴착한 후에 전체에 외관을 박고 공사한다. 다만 공사비가 고가이고 기계가 대형이다.

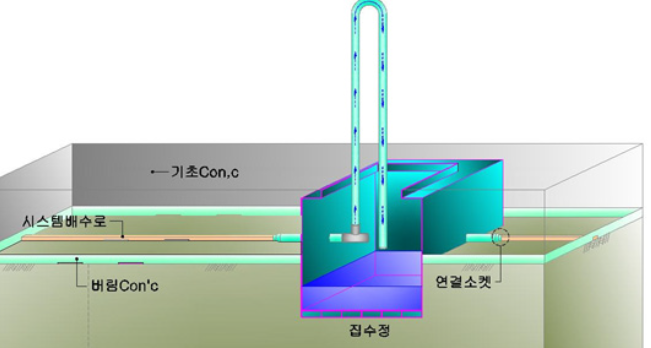

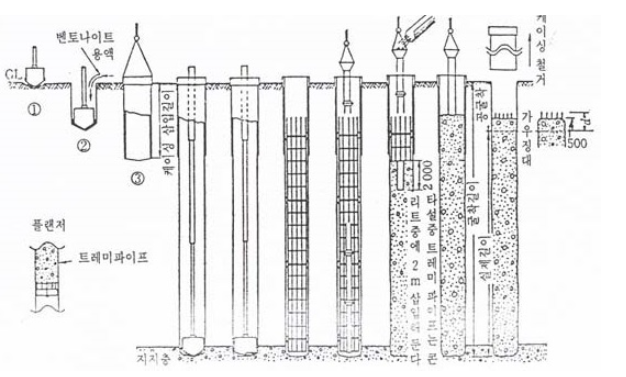

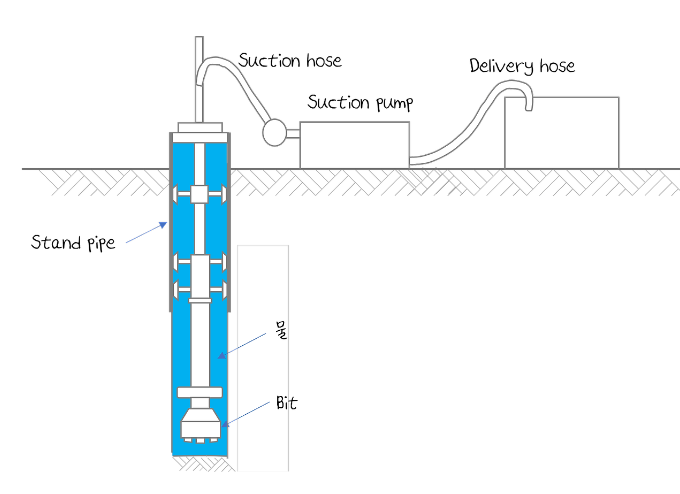

- 리버스 서큘레이션 공법 : 역순환공법이라고 불리며 지하수위보다 높게 물을 채워 수압으로 공벽의 붕괴를 방지하며 타설하는 방법이다. 탑다운 공법에서 사용하는 방법이다.

- 어스드릴 공법 : 어스드릴 굴삭기를 이용하는 방법으로 굴착속도가 빠르다.

현장에서 만드는 3가지의 기초 종류 외에도 깊은 기초를 설치할 때 사용하는 기초구조가 있다.

7) 우물통 기초 : 피어 기초로 인력으로 굴착하는 방법

8) 잠함기초(케이슨 기초) : 지하 구조체를 지상에서 만들어서 침하시키는 방법이다. 잠함기초에는 개방잠함과 용기잠함 공법이 있는데 깊은 경우에는 용기잠함을 사용한다.

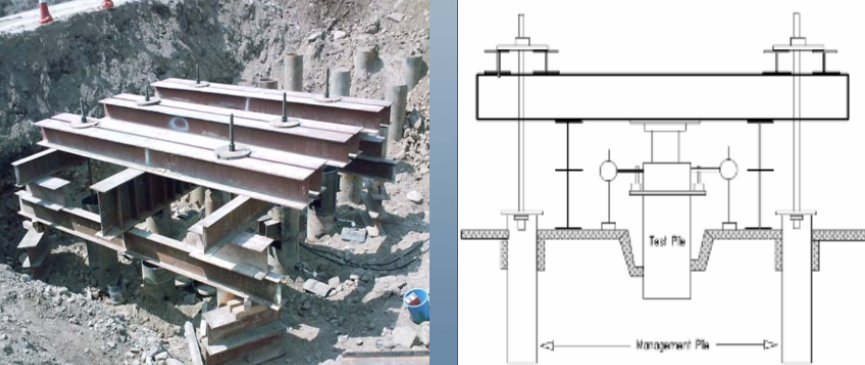

3. 말뚝 시험

말뚝을 설치하기 전에 시험용 말뚝을 통해 허용 지지력을 확인해야한다. 시험용 말뚝은 실제 사용하는 것과 똑같은 조건으로 3본(개) 이상 박고 지지력은 5회에서 10회 타격한 평균값으로 구한다. 5회를 타격했는데 6mm이하인 경우에 항타(박기)를 끝낸다. 이외에도 재하시험, 표준관입 시험 등을 이용해서 말뚝의 허용지지력을 구한다.

말뚝 재료를 선정하고 말뚝을 적절한 공법을 활용해서 타설하고 나면 기초공사가 끝나며, 이후 상부구조를 시공하게 된다.

'전공공부 > 건축 공부' 카테고리의 다른 글

| [건축시공 정리] 철골공사 : 철로 건물 만들기 (0) | 2024.05.31 |

|---|---|

| [건축시공 정리] 건물 침하 (0) | 2024.05.29 |

| [건축시공 정리] 토공사 (2) 흙파기, 흙막이 (0) | 2024.05.28 |

| [건축시공 정리] 토공사 (1) 지반조사 (0) | 2024.05.26 |

| [건축시공 정리] 가설공사 (0) | 2024.05.25 |